Author: mrorthofacile2019

Édith Cresson

Les élections présidentielles en France auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Si certains prétendants sont déjà en ordre de bataille, d’autres laissent encore planer le suspense quant à leur entrée en lice dans la course à l’Élysée. Une chose est sûre : on ne peut que se réjouir de la forte proportion, pour cette édition, de candidatures féminines, représentant à peu près toutes les sensibilités de l’échiquier politique actuel.

Actuellement, on compte vingt-et-une femmes cheffes d’État ou de gouvernement dans le monde, dont onze en Europe, quatre en Asie, deux en Afrique, deux en Océanie et deux dans les Caraïbes. Sans parler des vice-présidentes et des souveraines qui ont souvent un rôle honorifique, sans réel pouvoir de décision… Certains diront que c’est peu, mais force est de constater que leur nombre ne cesse de progresser

En France, le choix de porter une femme à la fonction suprême, n’a pas encore été fait par les électeurs, et le poste de Premier ministre (nommé par le Président de la République) a quasi systématiquement été « réservé » aux hommes, durant la Cinquième République.

En effet, depuis la création du poste de Premier ministre, le 8 janvier 1959, une seule femme l’a occupé, en la personne d’Édith Cresson. C’était il y a vingt ans déjà !

Édith Campion est née le 27 janvier 1934 à Boulogne-Billancourt. Son père est un haut fonctionnaire et sa mère est issue d’une famille bourgeoise. Elle n’a que 5 ans lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale et va vivre un début de scolarité très difficile dans un pensionnat en Haute-Savoie, notamment lors des hivers très rudes à l’époque. À la fin de la guerre, elle retourne à Paris, poursuit son éducation dans des institutions privées. C’est durant cette période qu’elle croisera de nombreuses personnalités et amis de ses parents, dont le propre frère du général de Gaulle, Pierre. Son intérêt pour la politique va naître durant ses études supérieures, à l’école de Haut enseignement commercial pour les jeunes filles (HEC-JF qui fusionnera plus tard avec HEC Paris). Elle obtient son doctorat en démographie et se lance dans une carrière d’ingénieure en économie. Dès l’âge de vingt ans, elle est d’abord inspirée par Pierre Mendes France, alors président du Conseil (des ministres), sous la présidence de René Coty, et dont elle apprécie les valeurs humanistes et son engagement dans la résistance durant la guerre. Elle épouse en 1959 Jacques Cresson, cadre supérieur dans l’industrie automobile. De cette union naitront deux filles.

En 1965, elle adhère à un parti nouvellement créé par François Mitterrand, la Convention des institutions républicaines (CIR), où elle est en charge des questions agricoles ; puis rejoindra le Parti socialiste (PS) en 1971. Petit à petit, elle gravit les échelons, devient secrétaire nationale chargée de la Jeunesse et des Sports en 1974 et intègre le comité directeur du PS en 1975. La voilà désormais prête à sauter dans le grand bain du suffrage universel. Malgré un premier échec, de justesse, dans une législative partielle dans la Vienne, en 1975, elle ne se résigne pas et remporte la mairie de Thuré, petite commune près de Châtellerault en 1977. Puis elle enchaîne une série de trois mandats de députée, de 1981 à 1988, et décroche un siège au Parlement européen en 1979. Le cumul des mandats était, jadis, autorisé.

À la suite de la victoire de François Mitterrand, en 1981, le Premier ministre Pierre Mauroy lui confie le portefeuille de l’Agriculture, en cohérence avec ses anciennes fonctions au sein du CIR. Elle devient, à 47 ans, la première femme à occuper ce poste. Sa nomination va créer un tollé chez les agriculteurs qui vont se sentir trahis, méprisés, à l’idée d’être représentés par une femme. Même si elle vient d’un milieu plutôt aisé, elle maitrise certaines notions de la ruralité acquises pendant ses précédents mandats. Lors de certaines manifestations, les messages sur les affiches sont très violents : « On t’espère meilleure au lit qu’au ministère ». Ce à quoi elle répondra, en plaisantant : « Finalement, j’étais bien à l’Agriculture puisque j’avais affaire à des porcs ». Joli sens de la répartie pour une femme qui n’a pas sa langue dans sa poche. Hélas, il ne s’agit que d’un aperçu des nombreuses attaques dont elle va faire l’objet, durant ses dix années passées au gouvernement.

Après deux ans à l’agriculture, elle bascule au Commerce extérieur et au Tourisme, toujours « sous Mauroy ». Elle y restera un peu plus d’un an. Elle est ensuite nommée ministre du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur par Laurent Fabius. Elle restera en fonction dix-huit mois. Michel Rocard la choisit pour les Affaires européennes en mai 1988. Elle démissionnera le 2 octobre 1990 à cause de fortes divergences avec Matignon sur la politique européenne à mener. Encore une fois, elle marque sa détermination, là où certains y voient du jusqu’au-boutisme. Tous les observateurs de l’époque ont vu dans cette décision la fin de sa carrière politique, d’autant plus qu’elle choisit de se reconvertir dans le privé, en prenant la direction d’une filiale du groupe Schneider. La parenthèse sera de courte durée. Après la démission de M. Rocard et de son gouvernement, le 15 mai 1991, François Mitterrand hésite entre Robert Badinter, Roland Dumas et, Édith Cresson. Elle sera donc choisie, mais contre toute attente, elle refuse, dans un premier temps, car elle aurait préféré le Ministère de l’Économie, des Finances, du Budget et du Commerce extérieur. Elle accepte finalement le poste et entre ainsi dans l’histoire comme étant la première Première ministre de la République. Et à ce jour, elle reste la seule. Son gouvernement compte six femmes et trente-neuf hommes, la parité n’étant pas du tout une préoccupation politique, à l’époque.

Après les deux premiers mois « d’état de grâce », dont bénéficie généralement chaque gouvernement fraîchement nommé, la popularité d’Édith Cresson va dégringoler. Critiquée au sein même de son propre camp, sa méthode autoritaire, son langage direct et souvent maladroit dérangent. Elle n’hésite pas à tacler les milieux économiques lorsqu’elle déclare « la bourse, j’en ai rien à cirer ». Lorsqu’elle compare les Japonais à des « fourmis jaunes », Éric Raoult, alors dans l’opposition, la compare à une « femme de poissonnier ». Un exemple parmi d’autres du machisme politique dont elle est régulièrement la cible. Sa réponse : « les femmes sont des hommes comme des autres ». Les médias, non plus, ne sont pas tendres avec elle. L’émission satirique Bébête show lui a concocté une marionnette présentée comme une « lèche-botte du président ». Les associations féministes jugent cette caricature dégradante et les critiques d’Édith Cresson envers le programme sont considérées comme une atteinte à la liberté d’expression. Le Canard enchaîné s’en donne aussi à cœur joie dans ses titres, surfant parfois avec le mauvais goût, avec, par exemple, « Cresson : pas un radis ! », lorsque Matignon a refusé de financer un projet de politique sociale. Malgré le soutien répété du président de la République, les attaques ne cessent pas et la cheffe du gouvernement atteint un record d’impopularité (76 % de défiance de la part des Français). Elle sera remplacée par Pierre Bérégovoy le 2 avril 1992, après seulement dix mois d’exercice. Là aussi, elle marque l’histoire par cette brièveté de mandat. Il est difficile de faire un bilan de l’action politique d’Édith Cresson durant son court passage à l’hôtel de Matignon. Citons, entre autres, la signature du traité de Maastricht instituant l’Union européenne, la délocalisation de l’ENA à Strasbourg, la réduction de 12 à 10 mois du service militaire. On peut tout même se demander si elle aurait subi le même traitement si elle avait été un homme. La réponse se trouve sans doute dans les parcours de ses prédécesseurs et successeurs.

Européenne convaincue, elle occupera le poste de commissaire européenne, chargée de la science, de la recherche et du développement de 1994 à 1999, et conclura sa carrière politique en tant qu’adjointe au maire de Châtellerault en 2008.

Elle préside depuis 2001 la Fondation pour les écoles de la 2e chance (E2C) dont le but est de lutter contre le décrochage scolaire en apportant un soutien aux populations fragilisées qui font face à des difficultés sociales. Nul doute qu’elle suivra avec attention le résultat du scrutin du printemps prochain.

Germaine POINSO-CHAPUIS

Les élections régionales et départementales ont rendu leur verdict avec l’onde de choc provoquée par une abstention record que personne n’avait anticipée. Les causes de ce désamour des Français pour la vie politique sont multiples et pourraient faire l’objet d’un long débat.

Soulignons cependant plusieurs points positifs dans les modalités du scrutin, avec, pour la première fois, une obligation de stricte parité sur les listes électorales. Du coup, on comptait quasiment autant de candidates que de candidats (9486 femmes et 9598 hommes). Cet engagement des femmes dans la vie politique française n’est pas récent et n’a pas été facile, vous vous en doutez. D’Olympe de Gouges (1748 – 1793) à Françoise Giroud (1916 – 2003), en passant par Louise Michel (1830 – 1905), les femmes ont cherché à s’émanciper tout en participant à la vie politique de notre pays. Germaine Poinso-Chapuis fut aussi l’une d’entre elles. Son nom vous est probablement inconnu et pourtant, elle a marqué son époque en devenant la première femme ministre de l’histoire de la République. Issue d’une famille de négociants catholiques ardéchois, Germaine Poinso-Chapuis est née à Marseille le 6 mars 1901. Après de brillantes études, elle obtient une licence de droit puis un doctorat en droit romain. C’est donc tout naturellement qu’elle devient avocate au barreau de Marseille en 1921. Chose rare, à l’époque.

Son principal cheval de bataille en tant que juriste sera la défense et la protection des enfants et elle va diriger, de 1946 à 1979, l’Association régionale de sauvegarde de l’enfance et l’adolescence de Marseille (A.R.S.E.A). Les ravages de la guerre avaient amplifié les problèmes de l’enfance (enfants errants, familles disloquées, explosion de la délinquance). En 1964, les A.R.S.E.A deviennent les C.R.E.A.I. (Centres régionaux pour l’enfance et l’adolescence inadaptées). Derrière le terme « inadaptées », il faut sous-entendre enfants délinquants, en danger physique ou moral.

Autre cause qui lui tient à cœur : « la valorisation professionnelle et intellectuelle, morale et sociale de la femme » grâce au club Soroptimist qu’elle va cofonder à Marseille, en 1929. Ce mouvement créé en 1921 à Philadelphie (Pennsylvanie) compte aujourd’hui près de 100 000 membres dans plus de 120 pays. C’est un réseau mondial de femmes actives qui mettent à profit leurs compétences en faveur des droits humains, du statut de la femme et de l’égalité femmes-hommes, et ce, sans connotation politique ou religieuse. Littéralement, Soroptimist vient de l’expression « sorores ad optimum » qui signifie « sœurs pour le meilleur » et transformé en « le meilleur pour les femmes » (« The best for Women ») dans la version anglaise.

Autre engagement de Germaine Poinso-Chapuis et non des moindres : sa participation à la Résistance au sein du Mouvement de libération nationale (MLN), durant la Seconde Guerre mondiale, aux côtés de Gaston Defferre. Lorsque ce dernier décide de prendre le maquis, elle le remplacera dans son cabinet d’avocat tout en gérant la caisse de résistance du Parti socialiste à Marseille. Elle participe activement à la vie politique locale au sein de commissions de la délégation municipale provisoire.

Ainsi va débuter sa longue carrière politique. Locale, d’abord, en tant que conseillère municipale de la cité phocéenne, de 1945 à 1959. Puis nationale, lorsqu’elle figure parmi les toutes premières femmes députées de France, de 1945 à 1955. Elle représentera la première circonscription des Bouches du Rhône sous l’étiquette du Mouvement républicain populaire (MRP), un parti démocrate-chrétien et centriste.

Le point d’orgue de cette ascension fulgurante sera sa nomination au poste de ministre de la Santé publique et de la Population au sein du premier gouvernement de Robert Schuman, du 24 novembre 1947 au 26 juillet 1948. Avant elle, les rares femmes nommées au gouvernement n’étaient « que » secrétaires d’état. Et il faudra patienter 27 ans pour retrouver une nouvelle femme ministre de plein exercice, en la personne de Simone Veil, une autre figure et une autre carrière remarquable.

Durant les huit mois passés au gouvernement, Germaine Poinso-Chapuis va faire voter des lois en faveur de la santé publique et la protection de l’enfance. Elle doit faire face à une farouche opposition politique et un manque criant de budget, en cette période d’après-guerre compliquée. Elle poursuivra son activité parlementaire jusqu’en 1956, occupant même le poste de vice-présidente de l’Assemblée nationale à deux reprises. Puis retour aux fonctions municipales jusqu’en 1959, avant de se consacrer aux œuvres associatives dans le domaine juridico-social. En 1973, elle est nommée présidente du Centre technique national de l’enfance inadaptée. Elle meurt le 18 février 1981 à Marseille. Cette année-là, le gouvernement de Pierre Mauroy, Premier ministre de l’époque, comptera six femmes dont Edith Cresson qui deviendra la seule et unique Première ministre de notre pays en 1991.

Eh oui, les mentalités évoluent lentement mais sûrement. Désormais, nous avons la quasi parité dans le gouvernement, les conseils municipaux et départementaux, l’Assemblée nationale. Cinq régions sur dix-sept (en incluant la Réunion, la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe) seront dirigées par des femmes. C’est trois de plus qu’il y a 5 ans.

Seul le Sénat fait encore figure de bastion masculin, avec seulement 25 % de sénatrices.

Prochaine étape ? Une femme à l’Élysée ? Sommes-nous prêts ?

Jacqueline Dubut et Caroline Aigle

Le mois dernier, je vous avais raconté les exploits de la cosmonaute Russe Valentina Terechkova, à l’occasion du retour de Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale (ISS). En cette période de déconfinement progressif, avec, en ligne de mire un été presque normal et durant lequel nous pourrons nous envoler vers des horizons plus ou moins lointains, je tenais à rester dans le domaine aérien et vous présenter deux grandes figures féminines de l’aviation française : Jacqueline Dubut et Caroline Aigle. Elles aussi méritent le qualificatif de pionnières, quand on connait les aptitudes intellectuelles, mentales et physiques nécessaires pour exercer dans le secteur aéronautique, qui plus est, chasse gardée quasi exclusive de la gent masculine.

Jacqueline Dubut est née à Lyon le 21 octobre 1939 dans une famille d’enseignants. Dès l’âge de 17 ans, elle commence à piloter des planeurs en aéroclub. Elle entame des études de lettres (elle obtiendra une Licence) mais voue une grande passion pour l’aviation. Cependant, il y a un obstacle de taille : l’École nationale de l’aviation civile (l’ENAC) n’est pas accessible aux femmes, comme beaucoup d’institutions, à l’époque. Qu’à cela ne tienne, elle passe le concours d’entrée à l’École polytechnique féminine sur les conseils de Jacqueline Auriol, célèbre pilote d’essai de l’époque et détentrice de plusieurs records de vitesse féminin. J. Auriol sera d’ailleurs la première Européenne à franchir le mur du son, le 15 août 1953.

Grâce à ce soutien inattendu, Jacqueline Dubut travaille d’arrache-pied pendant trois ans et termine major de sa promotion ! En 1966, elle obtient un poste d’ingénieur au Ministère des transports, tout en continuant à voler, puis elle le quittera au bout d’un an. Son rêve est de devenir pilote de ligne. Mais ce rêve a un coût : 1 million de francs de l’époque pour effectuer le stage pratique de pilote de ligne et lui permettant, notamment, de voler par tous les temps. Son parcours exceptionnel lui vaut d’obtenir une bourse de la Fondation de la vocation créée par Marcel Bleustein-Blanchet (le père d’Élisabeth Badinter). Le 12 mai 1967, elle obtient la consécration en devenant la première femme pilote professionnelle de première classe. Mais les préjugés restent tenaces puisque Air France rejette sa candidature et Air Inter « consent à l’examiner », pour finalement l’engager comme copilote sur un avion Vickers Viscount, un fleuron de l’aviation commerciale d’après-guerre. À l’époque, la presse relate l’évènement, en affirmant qu’elle est « de cette lignée de femmes courageuses qui font sérieusement un métier d’homme ». Excusez du peu !

Jacqueline Dubut va effectuer près de 3000 heures de vol au sein de la compagnie et deviendra commandant sur des long-courriers. Le talent, la persévérance et, parfois, la chance auront permis à cette jeune femme d’accomplir un rêve que l’on ne pensait réservé qu’aux petits garçons. Elle a permis de faire progressivement ouvrir les portes de l’aviation civile commerciale aux pilotes Françaises. Aujourd’hui, sur les 3600 pilotes que compte Air France, 9 % sont des femmes. Aujourd’hui, Jacqueline Dubut profite d’une retraite bien méritée, tout en inspirant de nombreuses jeunes filles prêtes à prendre leur envol.

Il y a un autre secteur de l’aérien où la place des femmes est encore plus rare : celui de l’Armée de l’air. Si la grande muette revendique environ 16 % de femmes militaires, c’est pourtant l’Armée de l’air qui est la plus féminisée, avec près de 30 % de femmes. En revanche, elle compte moins d’une quinzaine de femmes pilotes de chasse sur un total de 900. On est donc très loin des 9 % de l’aviation civile…

C’est Caroline Aigle qui a ouvert la voie dans les années 90, en devenant la première Française pilote de chasse. Vous me direz qu’avec un tel patronyme, elle ne pouvait être faite que pour voler !

Fille d’un père médecin militaire, Caroline Aigle est née le 12 septembre 1974 à Montauban. Autant dire qu’elle avait un avenir prédestiné. C’est donc en toute logique qu’elle intègre d’abord le lycée militaire de Saint-Cyr (Yvelines) où elle obtient son baccalauréat scientifique avec mention, puis entre en classe préparatoire aux grandes écoles au Prytanée national militaire de la Flèche (Sarthe), l’un des six lycées de la Défense français. La vraie préparation militaire commence en 1994, lorsqu’elle est admise à la prestigieuse École polytechnique (surnommée l’X), située à Palaiseau (Essonne) et où elle effectuera son service militaire au 13e bataillon de chasseurs alpins. Elle allie le savoir intellectuel à la performance physique, puisqu’elle devient championne de France militaire de triathlon et championne du monde par équipe en 1997.

À l’époque, seuls les diplômés masculins avaient le droit de porter le fameux bicorne, symbole de l’institution. Une discrimination contre laquelle Caroline et plusieurs autres étudiantes vont se battre et obtenir gain de cause. Au terme de sa brillante scolarité, la jeune polytechnicienne décide de servir dans l’Armée de l’air où elle décroche, au bout de deux ans, le brevet tant convoité de pilote de chasse, jusque-là réservé uniquement aux hommes. Aucune Française n’avait atteint un tel niveau.

« Moineau », telle qu’on la surnommait, va enchainer les vols sur Alpha Jet puis sur Mirage 2000, accède au grade de commandant d’escadrille en 2005 et reçoit la Médaille d’or de la Défense nationale. Pour beaucoup, cela aurait pu être le couronnement d’une carrière. Mais pour Caroline Aigle, il restait un dernier palier à franchir : aller au-delà de la mésosphère et tutoyer les étoiles. Pour cela, elle va reprendre ses études d’astronomie et apprendre le russe au cas où… L’Agence spatiale européenne la remarque et envisage de la sélectionner comme astronaute. Hélas, on lui diagnostique un mélanome au début de l’année 2007, alors qu’elle est enceinte de son second enfant. Ce cancer fulgurant l’emporte à trente-deux ans, le 21 août 2007, quelques jours après la naissance de son fils. Au lendemain de sa mort, le journal La Provence titrera : « Caroline Aigle était une chevalière du ciel ».

Les hommages posthumes ne manquent pas, avec, entre autres, l’attribution de la Médaille de l’Aéronautique par Nicolas Sarkozy en octobre 2007, l’émission par la Poste d’un timbre à son effigie en 2014, ou encore l’organisation chaque année du « triathlon Caroline Aigle » par l’École polytechnique.

Jacqueline Dubut et Caroline Aigle font partie de ces pionnières qui n’ont pas eu froid aux yeux en choisissant des carrières à haut risque et à hautes responsabilités. Leur courage et leur détermination leur a permis de franchir les nombreux obstacles règlementaires, institutionnels et humains. Elles forceront à jamais le respect et demeurent des exemples pour les générations actuelles et futures.

Valentina Terechkova

L’aventure spatiale, un rêve devenu réalité depuis des décennies, et qui continue de fasciner et de mobiliser la communauté scientifique mondiale. À tel point que des entreprises privées se sont lancées dans la course aux étoiles, à l’instar de SpaceX, propriété du milliardaire américain Elon Musk (inventeur des voitures Tesla).

Tandis que le robot Persévérance est en train d’explorer la planète rouge, à la recherche de signes de vie passée, notre spationaute national, Thomas Pesquet, retourne, dans la station spatiale internationale (ISS), pour un séjour de six mois. À bord du vaisseau Crew Dragon (littéralement « dragon pour équipage »), il sera accompagné d’un astronaute japonais et de deux astronautes américains dont Megan McArthur. Comme T. Pesquet, elle effectue sa seconde mission vers l’ISS.

McArthur complète la longue liste de femmes ayant voyagé dans l’espace et dont la pionnière fut la cosmonaute russe Valentina Terechkova en 1963.

Valentina Terechkova est issue d’une famille de fermiers. Elle n’a que deux ans lorsque son père est tué durant la Guerre d’Hiver, entre la Russie et la Finlande (1939). À la fin de sa scolarité, elle sort diplômée de l’École technique de l’industrie légère. C’est en secret qu’elle va s’initier au parachutisme, à 22 ans. Elle va vite exceller dans cette discipline, encore peu pratiquée, à l’époque, par des femmes, et totalisera plus de quatre-vingt-dix sauts. Elle finira même par devenir instructrice ! Malgré sa fougue, elle tient quand même à affirmer son profond patriotisme en adhérant aux jeunesses communistes (Komsomol) en 1960, puis au Parti communiste (PC) deux ans plus tard.

Le déclic eut lieu il y a tout juste soixante ans, le 12 avril 1961, lorsque le cosmonaute russe Youri Gagarine réalisa l’exploit que l’on sait, au cours de la mission Vostok 1… Elle aussi voulait aller tutoyer les étoiles. Un rêve fou et inaccessible pour n’importe quelle femme, puisqu’à l’époque, le programme spatial russe ne comptait que des hommes. Fraichement auréolée par le succès de la mission Vostok 1, l’Union soviétique veut encore marquer un grand coup dans la concurrence féroce qui l’oppose aux États-Unis. Nous sommes en pleine guerre froide. C’est le lieutenant général Nikolaï Kamanine qui a l’idée de d’une mission emportant une femme cosmonaute. Le Comité central du PC soviétique accepte, à condition que les candidates soient membres du parti ou des jeunesses communistes, en plus d’être des parachutistes chevronnées. Une aubaine !

Le destin de Valentina Terechkova bascule en avril 1962, lorsqu’elle fut retenue, avec quatre autres candidates, pour intégrer le programme d’entrainement, en vue de la future mission spatiale habitée Vostok 6. Elles s’appellent Valentina Ponomariova (29 ans, mathématicienne et pilote), Tatiana Kouznetsova (20 ans, mathématicienne), Zhanna Yorkina (23 ans, professeure d’anglais) et Irina Soloviova (25 ans, détentrice de plusieurs records en parachutisme). Mais rien n’est encore gagné car une seule aura la chance de partir là-haut, les autres seront remplaçantes, en cas de problème…

Les cinq recrues sont envoyées dans la banlieue de Moscou pour entamer une période d’entrainement de plusieurs mois, dans un cadre militaire stricte. Elles n’échappent pas aux railleries machistes de certains de leurs collègues masculins, qui doutent de leurs capacités.

Elles vont, en tout cas, subir les mêmes tests que les hommes, dans des conditions extrêmes, y compris la fameuse centrifugeuse, afin de les préparer à l’environnement hostile de l’espace. Elles enchainent les heures de vol à bord d’avions de chasse Mig-15 et doivent porter des combinaisons spatiales de plus de 130 kg, lors des sauts en parachute au-dessus de la mer Noire, simulant la dernière étape de la mission. À l’époque, les cosmonautes s’éjectaient de leur capsule à haute altitude, après leur entrée dans l’atmosphère. La préparation mentale est également très éprouvante, avec des phases d’isolement total de plusieurs jours. L’entrainement s’achève par des cours théoriques sur la navigation astronomique, les caractéristiques des engins et les techniques spatiales.

Nos cinq apprenties cosmonautes vont recevoir la visite régulière de Gagarine, qui supervise une partie des exercices. Ce dernier est très impressionné par les performances physiques et intellectuelles de Valentina Terechkova. Il apprécie « sa force de caractère » et « sa grande modestie ».

Une nouvelle sélection doit être faite parmi les cinq jeunes femmes : les trois retenues sont V. Ponomariova et I. Soloviova et…Valentina Terechkova. Pour la dernière phase d’entrainement, et avant l’examen final, elles rejoignent Boris Volynov et Valeri Bykovski. C’est ce dernier qui assurera la mission Vostok 5, le 14 juin 1963. Reste à choisir celle devra lui emboiter le pas de tir, deux jours plus tard. La décision finale reviendra à Nikita Khrouchtchev (président de l’Union Soviétique), qui, sur les recommandations de Kamanine, va désigner Terechkova comme cosmonaute principale, avec Soloviva puis Ponomariova comme remplaçantes.

L’heureuse élue décolle donc le 16 juin à 12h29 heure locale du cosmodrome de Baikonour (Kazakhstan). La propagande russe ne tarit pas d’éloges pour ses deux héros nationaux dont les vaisseaux effectuent un ballet millimétré dans l’espace. Quelques séquences de leur vie à bord sont même filmées et diffusées dans le monde entier et Terechkova va même échanger quelques mots avec N. Khrouchtchev, pas peu fier d’avoir devancé les Américains dans ce domaine. Elle n’échappera pas aux symptômes du mal de l’espace durant son vol, mais pas au point d’affecter la mission.

Après plus de 70 heures et 48 orbites autour de la Terre, elle déclenche la maneouvre de retour dans l’atmosphère. Elle atterrit sans encombre dans un champ de blé dans le sud de l’Oural, où elle est recueillie par des ouvriers agricoles. Elle est en bonne santé. Valeri Bykovski atterrira trois heures plus tard, dans des conditions un peu plus compliquées.

Ce jour-là, Valentina Terechkova est devenue la première femme à voler dans l’espace et reste, à ce jour, la seule l’ayant fait en solitaire. Il faudra attendre 19 ans pour qu’une autre l’imite. Ce sera sa compatriote Svetlana Savitskaïa qui s’envolera le 19 août 1982 (Soyouz T-7). Suivra, un an plus tard, l’Américaine Sally Ride, lors de la mission STS-7. La première et unique Française est Claudie Haigneré, en 1996 (Soyouz TM-24).

La nouvelle icône du peuple soviétique endossera ensuite un nouveau costume : celui d’ambassadrice « pour la paix et l’égalité entre les hommes et les femmes », enchaînant les tournées à l’international, dont une en France, en mai 1965.

La carrière de cosmonaute de V. Terechkova prend fin en 1968, après la mort Youri Gagarine, lors d’un vol d’entrainement. Les autorités soviétiques ne veulent plus prendre le risque de perdre un autre de leurs symboles de leur épopée spatiale triomphante.

C’est désormais en politique qu’elle va s’engager en devenant membre de l’assemblée du Soviet suprême, puis du Comité central du PC et enfin du Praesidium du soviet suprême. Depuis 2008, elle est élue députée à la Douma (assemblée nationale de Russie) pour le parti Russie Unie de V. Poutine.

Pour la petite histoire, un cratère de la Lune, et un astéroïde portent son nom. Elle a reçu de nombreuses distinctions nationales et internationales. À ce jour, 66 femmes sont allées dans l’espace et ce n’est pas fini. Nul doute que certaines d’entre elles ont rêvé de leur destin en suivant les exploits d’une certaine Valentina Terechkova.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les voyageurs de l’espace portent un nom différent, selon leur pays d’origine. Même si leur étymologie fait toujours référence à l’environnement spatial, les termes choisis semblent être un révélateur de la vision que chaque nation a de cette formidable aventure qu’est la conquête spatiale.

- Le cosmonaute russe est issu du grec kósmos qui signifie « univers» et naútēs qui signifie « navigateur ».

- L’astronaute américain est issu du grec ástron qui signifie « étoile» et naútēs qui signifie « navigateur ».

- Le spationaute français est issu du latin spatium qui signifie « espace» et naútēs qui signifie « navigateur ».

- Le taïkonaute chinois est la francisation du chinois tàikōngrén qui signifie littéralement « personne / navigateur de l’espace».

- Le vyomanaute indien est tiré du sanskrit vyoma qui veut dire « ciel» et du grec naútēs qui signifie « navigateur ».

- Julie-Victoire Daubié

Selon la dernière étude du ministère de l’Éduction nationale sur le niveau de formation des élèves (Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’enseignement supérieur 2020), en 2018, 92% des lycéennes ont obtenu leur baccalauréat général, contre 89% des lycéens. Les proportions sont quasi identiques, respectivement 91% et 86%, si l’on ajoute les bacs pros et technos. Même constat pour les mentions « bien » ou « très bien », qui ont été attribuées à 25% des bachelières contre 19% des bacheliers, toutes filières confondues… Et que les mauvaises langues ne viennent pas dire que ces jolis scores sont dus au fait qu’elles étaient plus nombreuses (53,9% de lycéennes en 2018) ! Ces écarts sont récurrents depuis des décennies, même s’ils ont tendance à se resserrer année après année.

Ces résultats forcent donc le respect et démontrent surtout que les notions d’égalité et de parité femme-homme vont, hélas, s’inverser, notamment, en entrant dans la vie active.

Si aujourd’hui, les filles dominent ce classement du baccalauréat, rappelons que l’accès à cet examen leur a longtemps été interdit, sous prétexte que « les femmes n’avaient pas besoin de ça ».

C’est pourquoi je souhaite mettre à l’honneur Julie-Victoire Daubié, la première femme française à s’inscrire et obtenir le baccalauréat le 17 août 1861, soit 53 ans après la création cette épreuve par Napoléon Ier. À l’époque, les candidats concouraient pour cinq disciplines seulement (sciences, lettres, droit, médecine et théologie).

Notre jeune précurseur est originaire de Bains-les-Bains, dans les Vosges. À la mort de son père, la famille s’installe à Fontenoy-le-Château où la fratrie va suivre le catéchisme. Ce sera quasiment leur seule source d’éducation. C’est donc en autodidacte qu’elle se lance dans l’écriture de son premier essai, à 25 ans, intitulé La Femme pauvre au XIXe siècle, et avec lequel elle remporte le premier prix du concours de l’Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon le 21 juin 1859. Son frère prêtre lui apprend le grec et le latin, langues nécessaires, à l’époque, pour pouvoir passer le fameux examen. Ce n’est que cette année-là qu’elle peut s’inscrire à la faculté des Lettres de Lyon, mais uniquement avec l’aide de François Barthélémy Arlès-Dufour, un influent industriel lyonnais, admiratif de l’œuvre littéraire de la jeune Vosgienne. Deux ans plus tard, elle y passera les épreuves dans une pièce spécialement réservée, pour ne pas se mélanger avec les hommes.

Voici un extrait du commentaire du jury, lors de la publication de ses résultats :

« Nous sommes heureux d’annoncer qu’elle a été reçue avec distinction et qu’elle s’est montrée bonne latiniste, soit dans les compositions, soit dans les explications. On peut citer un certain nombre de femmes qui au Moyen Âge et surtout à l’époque de la Renaissance, ont obtenu leur bonnet de Docteur, mais Mademoiselle Daubié est certainement le premier bachelier de sexe féminin qu’ait proclamé l’université de France ».

Et malgré ces louanges, il a fallu plusieurs mois et l’intervention de l’impératrice Eugénie, pour que le ministre de l’Instruction publique signe le précieux document. Trop dégradant pour la gent masculine, selon lui.

Femmes aux multiples facettes, elle va d’abord créer une entreprise de broderie en 1862, donner des conférences, puis devenir journaliste économique.

Très attachée à la situation des femmes dans la société, elle crée l’Association pour le suffrage des femmes en 1871, et se fixe un nouvel objectif : obtenir la licence ès lettres de la Sorbonne où les femmes ne peuvent toujours pas y étudier. C’est donc en candidate libre qu’elle réussit son examen le 28 octobre 1871. Une première, encore cette fois-ci.

Elle ne pourra malheureusement pas achever sa thèse de doctorat, intitulée La Condition de la femme dans la société romaine, car elle succombera de la tuberculose le 25 août 1874.

Sa soif de connaissance, sa ténacité, ses combats pour l’éducation et l’émancipation des femmes ont fait d’elle l’une des plus grandes féministes de son époque et dont la notoriété rayonnait dans toute l’Europe et même aux États-Unis.

Robert Oppenheimer a dit « L’homme est poussé par le besoin de savoir ». Bien avant lui, Julie-Victoire Daubié a mis en pratique ce principe sans relâche et durant toute sa vie. Les lycéennes lauréates d’aujourd’hui, ne pouvaient pas lui offrir un plus bel hommage.

- Jeanne Chauvin

Vous connaissez mon attachement à vouloir accorder aux femmes tout l’honneur qu’elles méritent, dans notre société encore trop machiste, selon moi. J’assume pleinement mon côté « féministe » : j’ai grandi avec une mère et quatre sœurs, étudié dans des classes et amphis composés majoritairement d’étudiantes et mon premier vrai travail fut téléconseiller dans un centre d’appels, où, vous le savez sans doute, les salariées sont surreprésentées.

Toutes ces expériences m’ont permis de constater à la fois, la place essentielle qu’elles occupent dans notre quotidien, mais aussi la faible reconnaissance que les hommes leur apportent.

Ma vision du féminisme ne consiste pas à « renverser la table » et remplacer tous les dirigeants par des dirigeantes, car on tomberait à nouveau dans un rapport de force. C’est plutôt un rapport d’égalité qu’il faut enseigner, valoriser et promouvoir. Souvenons-nous : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », selon la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Et pourquoi ne pas rajouter « l’homme est l’égal de la femme » ?

Heureusement, les choses bougent, trop lentement, certes, mais il ne faut rien lâcher !

C’est pourquoi j’ai décidé de rendre hommage à des femmes pionnières dans leur domaine. Elles ont marqué leur époque, notamment grâce à leurs compétences, leurs inventions, leurs idées, mais également grâce à l’abnégation dont elles ont fait preuve, face aux obstacles, critiques et moqueries que les hommes -et donc la société- ont dressés sur leur chemin.

Ce mois-ci, j’ai choisi de vous parler d’Olga Petit et Jeanne Chauvin, qui sont les deux premières femmes françaises à prêter serment comme avocate au barreau de Paris, respectivement les 5 et 19 décembre 1900. C’est grâce à une loi promulguée la même année par Raymond Poincaré et René Viviani, à la suite, il est vrai, de fortes pressions d’associations féministes, qu’elles ont pu accéder cette fonction tant convoitée et méritée. Jeanne Chauvin sera la première à plaider en 1901. Elle s’était déjà présentée en 1897 à la cour d’appel de Paris pour prêter le serment d’avocat, en vain. À l’époque, le motif du refus fut que la loi n’autorisait pas les femmes à exercer « la profession d’avocat, exercice viril par excellence ». « Viril », dites-vous ? Étrange qualificatif pour un métier où ces messieurs sont censés plaider vêtus d’une robe…

En tout cas, la ténacité de cette jeune Loirétaine, titulaire de deux licences en droit et en philosophie, -fait très rare, à l’époque- a été payante. Elle va ensuite consacrer sa vie et ses plaidoiries à défendre l’égalité juridique entre les hommes et les femmes. Et en hommage à tous ses combats, la bibliothèque de la faculté de droit de l’université Paris-Descartes porte son nom depuis 2017.

Jeanne Chauvin et Olga Petit auront tracé la voie à d’autres illustres avocates qui œuvreront sans relâche pour défendre « des causes et les femmes », à l’image de Monique Antoine-Timsit et Gisèle Halimi, figures du féminisme et activistes pro IVG. Christine Lagarde, avocate d’affaires, est la première femme à diriger le Fonds monétaire international puis la Banque centrale européenne, des institutions à forte représentation masculine. Et que dire de Christiane Féral-Schuhl, qui est à la tête du barreau de Paris depuis 2012 ! Dans son livre « Ces femmes qui portent la robe » (Éditions Plon), le Bâtonnier de Paris -sa fonction n’a pas été encore féminisée- liste les portraits d’avocates célèbres qui utilisent le droit et la justice, partout dans le monde, pour faire respecter les droits des hommes et des femmes, parfois au péril de leur vie.

Une chose est sûre : les confrères parisiens de Jeanne Chauvin n’auraient pas imaginé une seconde qu’une femme serait à la tête de leur profession, près de 120 ans plus tard. Une belle revanche, non ?

Vous vous souvenez du confinement de ce printemps ? Ça nous semble tellement loin, n’est-ce pas ? À l’époque, chacun l’a vécu de façon plus ou moins « agréable », selon qu’il était seul ou en famille, dans un appartement ou une maison, avec ou sans balcon, terrasse ou jardin, en ville ou à la campagne, avec ou sans Internet. Bref, de petits détails quotidiens ont finalement pris une importance capitale (je ne parle pas du papier toilette) pour faire face à cette mesure de sûreté publique.

Notre famille l’a plutôt bien vécu : la benjamine (10 ans) a passé son temps dans le jardin, le long de la clôture, à refaire le monde avec sa voisine et camarade de classe. Elles se sont adonnées aux joies de la poterie artisanale, avec quelques séances de trampoline à distance, en guise de « pause ».

« L’école à la maison », en revanche, fut moins distrayante, pour elle, comme pour nous, parents. Mon épouse, plus patiente, a tenu bon, tant bien que mal, et pour cela, je lui tire mon chapeau. Comme pour beaucoup de parents, il est plus facile d’élever et d’éduquer un enfant que de lui enseigner les maths ou le français, si si. Heureusement, sa grande sœur (13 ans) fut plus autonome, maîtrisant parfaitement les interactions digitales établies entre son collège et les familles. Permettez-moi donc de rendre hommage à l’ensemble du personnel éducatif pour tout le travail qu’il accomplit, pour cet engagement inébranlable, ce sacerdoce.

Ma mère, en visite chez nous depuis début mars (elle vit habituellement en région parisienne) a apprécié ce séjour au grand air, loin de la pression urbaine courbevoisienne, compte tenu de sa santé fragile (diabète). Quant à ma femme et moi, pas de bouleversement : elle a travaillé normalement, comme d’autres professions « essentielles », tandis que je peaufinais la communication numérique et marketing d’Ortho Facile, depuis la maison (merci la webcam !).

Au sortir de cette période plus ou moins éprouvante, nous redoutions un relâchement libérateur, peut-être pour certains, mais sans doute irresponsable, pour d’autres. Ce comportement schizophrénique, hélas bien franco-français, nous conduisait tout droit vers un reconfinement. Les nombreuses mises en garde de soignants, experts et responsables politiques (certains ont été plus responsables que d’autres), n’ont pas suffi, face au besoin irrépressible de liberté et de divertissement d’une partie de la jeunesse, à l’envie de recréer un lien social autour d’un bon repas en famille ou entre amis. Bref, revivre !

Sauf que, certains ont estimé qu’ils pouvaient se lâcher, faire abstraction des gestes barrières et replonger dans le monde d’avant.

Les mouvements de frondeurs, pour ne pas dire complotistes, qui ont fleuri dans les médias et sur les réseaux sociaux, n’ont pas incité à la responsabilisation de la population. Et ce qui devait arriver arriva. Cette deuxième vague est en train de submerger le pays, l’Europe, une partie du monde, avec son décompte macabre que beaucoup souhaitent minimiser, en la comparant aux autres fléaux qui frappent la planète à longueur d’année (cancer, accidents de la route, famines, paludisme, grippe saisonnière, etc.). D’autres pointent les errements « coupables » des autorités, incapables, selon eux, de prendre les bonnes décisions et de trouver la solution miracle.

Si ces points de vue sont compréhensibles, jusqu’à une certaine limite, ils ne peuvent justifier cette défiance qui conduit à mettre en danger la vie des autres, en bravant couvre-feu, puis confinement ou en refusant de porter le masque. De notre côté, nous nous sommes efforcés de maintenir la vigilance. Ma mère est retournée à Courbevoie fin mai car la situation sanitaire s’était améliorée.

Durant nos vacances estivales puis automnales en région lyonnaise, nous avons restreint nos déplacements (heureusement que le géocaching se pratique principalement en extérieur) et rencontré un minimum d’amis. Seule « entorse » à cette rigueur : une journée dans un parc d’attraction en Isère. Le masque était obligatoire à partir de 11 ans. Qu’importe, nous avons expliqué à notre plus jeune fille l’intérêt de réduire les risques. Elle l’a donc porté aussi, et en permanence. Et vous savez quoi ? Aucun de nous ne s’en est plaint. Je dis ça, je dis rien… Même si le parc n’était pas bondé, des vigiles plutôt zélés n’ont pas manqué de rappeler à l’ordre les petits malins contrevenant aux règles sanitaires. Preuve en est que, des manifestations peuvent avoir lieu en extérieur, avec un public limité certes, mais au prix d’une organisation rigoureuse et stricte. En l’occurrence, celui qui refusait de porter le masque prenait le risque de se voir refuser l’accès à l’attraction, voire se faire exclure du parc.

Au risque de heurter certains défenseurs de la culture qui, à juste titre, réclament des adaptations aux restrictions en vigueur, j’imagine mal un surveillant posté dans chaque salle de cinéma ou de théâtre qui serait chargé de faire la police à chaque incident. « Arrêtons d’infantiliser les Français ! Ils sont parfaitement responsables. », vous diront-ils. Permettez-moi d’en douter.

Quoi qu’il en soit, le soir de l’annonce du reconfinement, nous avions jugé utile de faire revenir ma mère « au vert », même si la situation dans le Var était devenue bien plus inquiétante qu’au mois de mars. La suite, je vous la raconte étape par étape.

Ma mère est arrivée le vendredi 30 octobre en TGV. Environ 45 minutes de trajet entre la gare et la maison. Nous avons commis l’erreur de retirer nos masques dans la voiture, chacun pensant, sans doute à tort, que l’autre était sain. Le mardi suivant, le 3 novembre, un vent de panique a soufflé dans la maison lorsque mon épouse a commencé à ressentir des nausées et une grosse fatigue accompagnée de fièvre. Rendez-vous pris pour un test le lendemain.

Dès lors, elle s’est isolée du reste de la famille et, par sécurité, nous avons décidé de nous faire tester aussi, mais il nous a fallu patienter 48 heures pour cela. Bizarrement son état s’est sensiblement amélioré dès le mercredi, tandis que l’état de forme de ma mère s’est peu à peu dégradé. La petite toux qu’elle a ramenée de son voyage s’est amplifiée, accompagnée d’une fatigue qui l’a clouée au lit du matin au soir. De mon côté, j’ai commencé à ressentir des courbatures à partir du jeudi soir. Rien de plus.

Le vendredi 6 novembre, nous effectuons un test groupé pour mes filles, ma mère et moi. On vous le confirme, la technique du prélèvement « nasopharyngé » est très désagréable. Le verdict pour ma femme tombe en début de soirée : négatif ! Au-delà du soulagement qu’a procuré cette bonne nouvelle, ce fut surtout la surprise qui dominait, tant nous nous étions préparés à un résultat contraire. L’espoir d’un scénario, à l’épilogue identique pour nous autres, fut vite éteint lorsque ma mère a ressenti les premières nausées, puis vomi le samedi soir… Nos craintes ont été confirmées le dimanche 8 novembre, pour ma mère et moi, puis le lundi 10, pour les filles. Positifs tous les quatre.

L’Agence régionale de santé nous a rapidement contactés pour mener son enquête de traçage et nous prodiguer les conseils de vigilance. Il n’a pas été possible de déterminer avec certitude l’origine de la contamination. Et pour bien réaliser à quel point ce virus est fourbe, vicieux et perturbant, il suffit d’observer la diversité de ses symptômes et la manière dont il affecte ses hôtes.

Ma plus jeune fille n’a développé aucun trouble, pas même un éternuement. Sa grande sœur, qui a l’habitude de nous faire 2 à 3 bronchites asthmatiformes chaque année, n’a finalement eu qu’une grosse fatigue le lundi, suivie de la perte de l’odorat pendant toute la semaine. Ma mère a cumulé fatigue, toux et nausées. Heureusement, sa saturation (taux d’oxygène contenu dans les globules rouges après leur passage dans les poumons) et sa tension artérielle étaient normales. Quant à moi, j’ai souffert de courbatures aux jambes et au dos et perdu le goût et l’odorat. Au final, personne n’a eu de fièvre, ni de mal de gorge, ni de mal de tête, ni de nez qui coule.

Et comble de l’ironie, mon épouse qui est passée du stade de « positive présumée » à « cas contact » avéré, a été secondée par la benjamine pour jouer les infirmières auprès de ma mère, mon autre fille et moi. Un grand merci à toutes les deux pour leur implication et leur patience.

Nous pouvons donc nous estimer heureux, car personne n’a développé de forme grave ni gardé de séquelles physiques ou psychiques sévères. Le traitement aux antibiotiques visant à prévenir une inflammation des poumons, a été efficace et, après 10 jours d’isolement strict, nous pouvons désormais reprendre une vie de famille à peu près normale. « À peu près », car mon épouse, qui a dû refaire un test une semaine après nous, lequel s’est révélé à nouveau négatif, doit encore patienter et effectuer un troisième et dernier test pour lever tout doute et reprendre le travail. Quand je vous dis que ce virus est vraiment spécial.

Sans vouloir jouer les moralisateurs, dites-vous que cela n’arrive pas qu’aux autres. Nous avons vécu les premiers jours de la maladie dans l’angoisse de voir l’état de santé de ma mère empirer et de devoir l’hospitaliser. Aujourd’hui, elle sort quotidiennement pour marcher autour de la maison, se dégourdir les jambes et prendre l’air. Hélas, de nombreuses familles n’ont pas eu cette chance. Restons sur nos gardes, protégez-vous, protégez les autres.

Au fait, le troisième test de mon épouse est aussi négatif.

Vous êtes-vous déjà demandé quel était le titre original de chaque film que vous avez regardé ? Que vous soyez littéraires, traducteurs, interprètes, cinéphiles avertis ou bien simples curieux, quelle a été votre surprise de constater que les distributeurs se sont octroyé quelques libertés lors de la traduction de l’anglais vers le français !? Et cela ne date pas d’aujourd’hui ! Souvenez-vous du film North by Northwest, d’Alfred Hitchcock, sorti en 1959 et que l’on peut aisément traduire par Nord Nord-Ouest. Non ? Cela ne vous revient pas ? Mais si, faites un effort ! Il y eut cette scène mémorable où Cary Grant est poursuivi puis survolé de très près par petit avion dans un champ. Eh oui, ce classique du suspense hollywoodien est plus communément connu sous le titre de La Mort aux trousses. Je vous l’accorde, c’est un poil plus « accrocheur » qu’un banal point cardinal. Et il est vrai que Cary Grant et Eva Marie Saint flirtent plusieurs fois avec la mort au cours de leurs péripéties. Je vous rassure : Les Oiseaux (Birds), Psychose (Psycho) et L’Homme qui en savait trop (The Man Who Knew Too Much) sont restés fidèles aux titres originaux.

Dix ans après La Mort aux trousses, c’est Henry Hathaway qui signe True Grit (Le Vrai courage). Le titre français 100 dollars pour un shérif évoque bien l’intrigue du film à un détail près : la jeune Matty Ross (Kim Darby) qui souhaite venger la mort de son père, assassiné, engage un représentant de la loi, Rooster Cogburn, incarné par John Wayne pour accomplir cette tâche. Sauf que ce dernier n’est pas shérif mais marshal… On peut se demander si les distributeurs français ont bien vu le film avant de décider du titre.

Si l’on veut trouver un titre plus explicite encore, je pense que Morgan Stewart’s Coming Home (littéralement Morgan Stewart rentre à la maison), de Paul Aaron, est LA référence. Cette comédie sortie en 1987, raconte les désillusions de Morgan, un collégien rappelé au domicile familial afin de « booster » la campagne électorale de son père. Si le titre original nous plante le décor, sa traduction française va carrément « divulgâcher » (spoiler pour les fans de séries) puisque cela donne : Qu’il est dur d’être farceur, d’aimer la musique pop et les films d’horreur quand on a un père qui se présente aux élections. Non vous ne rêvez pas ! Allez faire tenir ça sur l’affiche ou le ticket de cinéma !

Parfois, c’est une question de point de vue qui diffère de chaque côté de l’Atlantique. Même si Michael Cimino a souhaité évoquer les atrocités de la guerre du Vietnam et ses conséquences sur ses protagonistes (on retrouve, entre autres, dans le casting Robert de Niro, Meryl Streep et Christopher Walken), il a choisi d’intituler son film The Deer Hunter (Le Chasseur de cerf). En effet avant d’être incorporés, les trois amis avaient l’habitude de chasser le cerf. Rien à voir, avec l’enfer qui les attendait. C’est sans doute pour cela que la version française s’appelle Voyage au bout de l’enfer. Pas d’ambiguïté possible ici.

Surfer sur la vague du succès d’un autre film est aussi une source d’inspiration pour les distributeurs. Avec, cependant, une réussite relative. Prenez Le Flic de Beverly Hills (Beverly Hills Cop) de Martin Brest, avec Eddy Murphy et sorti en 1984. L’engouement du public pour les frasques de l’inspecteur Axel Foley fut tel, que les producteurs en firent deux suites (en 1987 et en 1994). En 1997, le réalisateur Thomas Carter fait donc aussi appel à Eddy Murphy, alors au sommet de sa popularité, pour incarner un négociateur de la police de San Francisco dans le film Metro, en référence, sans doute à l’une des principales scènes d’action qui se déroule à bord d’un tramway de la ville californienne. En France, on avait déjà eu Subway, de Luc Besson, et que les Américains ont traduit par…Subway. Il aurait été donc logique de garder Métro pour le film de T. Carter. Au lieu de cela, les distributeurs français ont préféré Le Flic de San Francisco. Ça ne vous rappelle rien ? Au final, pas de record au box-office, pas plus en France qu’aux États-Unis. Est-ce qu’un Flic de Beverly Hills 4 aurait été plus vendeur ? Nul ne le sait.

En revanche, parmi les nombreuses sagas cinématographiques qui ont su tirer leur épingle du jeu, citons celle des Die Hard (Dur à cuire, dans le texte) qui totalise cinq opus entre 1988 et 2013. Quinze ans durant lesquels Bruce Willis, alias le lieutenant John Mc Lane, a d’abord combattu des preneurs d’otages dans un gratte-ciel comparé à un Piège de cristal (pour le premier Die Hard de John Mc Tiernan), puis eu 58 minutes pour vivre (Die Hard 2 : Die Harder, de Renny Harlin) et sauver plusieurs avions de la catastrophe. Dans Die Hard with A Vengeance, de John Mc Tiernan (que l’on aurait pu traduire par Dur à cuire avec une vengeance) Bruce Willis s’associe malgré lui à Samuel L. Jackson lors d’Une Journée en enfer pour empêcher une série d’attaques à New York. Les distributeurs français lui offrent un Retour en enfer pour le quatrième volet : Live Free or Die Hard (littéralement Vis libre ou crève), de Len Wiseman. Avouez qu’on est à la limite de l’acharnement. On pourrait craindre que dans l’épilogue A Good Day to Die Hard, de John Moore, retranscrit – enfin ! – à l’identique par Une Belle Journée pour mourir, l’heure serait venue de tirer sa révérence pour notre infatigable empêcheur de tourner en rond. Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, je vous laisse vérifier si sa réputation de dur à cuire s’est confirmée.

Encore plus surprenant, lorsque des films sont traduits de l’anglais…vers l’anglais. Vous croyiez que Very bad trip, de Todd Philips, était le titre original ? C’eût été logique, me diriez-vous, compte tenu de l’état dans lequel Bradley Cooper et ses acolytes se réveillent, après leur folle nuit. On dit bien « faire un mauvais trip » dans le cas d’une prise de drogues hallucinogènes. Pourtant, le titre initial aurait très bien fait l’affaire, puisque The Hangover signifie la gueule de bois. Sans doute les distributeurs français n’avaient-ils pas les idées très claires, eux non plus.

Certains titres de films sont intouchables, souvent parce que leurs auteurs l’exigent. C’est le cas, par exemple, de la saga au succès planétaire de George Lucas, Star Wars, dont les titres ont été scrupuleusement traduits à l’identique de la version américaine (d’Un nouvel espoir pour A New Hope jusqu’à L’Ascension de Skywalker pour The Rise of Skywalker). À une exception près et de taille : Star Wars aurait dû être traduit par Les guerres de l’étoile et non La guerre des étoiles. Sans doute encore une histoire de sonorité, mais non attestée officiellement. Et vous, quel aurait été votre choix ?

Même traitement de faveur pour la série des James Bond. Pas de fantaisie ni d’excès, dans la pure tradition britannique.

C’est comme si le spectateur ne pouvait pas comprendre le sens d’un titre et qu’on avait besoin de l’infantiliser. À ce propos, pensez-vous qu’un enfant français aurait plus de mal qu’un enfant norvégien ou québécois à faire le lien entre les mots gel ou gelée et une héroïne de dessin animé, capable de transformer tout ce qu’elle touche en glace ? C’est pourtant les titres qui ont été choisis en Scandinavie et au Québec pour traduire Frozen, alias La Reine des neiges. Enfin, cela aurait pu être pire : ont-ils pensé à Gelée royale ou bien La Glacière ? OK, j’arrête de délirer, ou plutôt j’arrête mon « mauvais trip ».

Je ne pouvais conclure sans rendre hommage à nos cousins québécois qui transigent beaucoup moins que nous dans leurs traductions, en conservant, quasi systématiquement, le sens original des titres des œuvres étrangères. On les connaît pour être parfois plus francophones et francophiles que les Français eux-mêmes. Je l’admets, le résultat n’est pas toujours des plus heureux, mais qu’importe, il s’agit du respect du travail de l’auteur. Pensez-y à l’occasion de votre prochaine sortie cinéma.

*Le titre original des Dents de de la mer de Steven Spielberg est Jaws (littéralement « Mâchoires » en anglais).

Même si vous n’êtes pas fan de foot, vous n’avez pas pu passer à côté des récentes performances des clubs français (masculins et féminins) en Ligue des Champions UEFA, à la fin du mois d’août. La double performance des joueurs de l’Olympique Lyonnais, face aux mastodontes turinois (la Juventus) et mancunien (Manchester City), n’a rien à envier à la place de finaliste des joueurs du Paris Saint-Germain (défaite 0-1 contre le Bayern de Munich).

Même si vous n’êtes pas fan de foot, vous n’avez pas pu passer à côté des récentes performances des clubs français (masculins et féminins) en Ligue des Champions UEFA, à la fin du mois d’août. La double performance des joueurs de l’Olympique Lyonnais, face aux mastodontes turinois (la Juventus) et mancunien (Manchester City), n’a rien à envier à la place de finaliste des joueurs du Paris Saint-Germain (défaite 0-1 contre le Bayern de Munich).

Mais que dire de l’exploit des « Fenottes », ainsi que l’on surnomme les joueuses de l’Olympique Lyonnais et qui, elles, ont remporté leur septième titre de championnes d’Europe face à l’équipe allemande de Wolfsburg, le cinquième d’affilée !

« Le football féminin est un sport de ballon qui se joue à onze, et à la fin, ce sont les Lyonnaises qui gagnent ». Cet adage est répété en boucle depuis plusieurs saisons, tant la domination des joueuses rhodaniennes, sur les scènes française et européenne, est marquante. Rendez-vous compte : depuis 2004, date de sa création, la section féminine de l’OL a remporté 31 titres.

Une seule joueuse a été de toutes les épopées et donc de tous les trophées. Il s’agit de l’emblématique capitaine, Wendie Renard, formée au club et pro depuis l’âge de 16 ans. Pour elle non plus, les superlatifs ne manquent pas. Du haut de ses 1,87 m, la défenseure de Lyon et de l’équipe de France féminine ne compte pas moins de 117 buts à son actif avec son club et 24 buts en sélection avec l’équipe de France, ce qui est inédit à ce poste de jeu.

Autre joueuse remarquable de l’effectif lyonnais : la norvégienne Ada Hegerberg. L’attaquante aux 220 buts avec les Fenottes, force le respect et l’admiration auprès de tous les amateurs du ballon rond. Elle est devenue la première lauréate du Ballon d’or féminin, en 2018, rejoignant ainsi les Zidane, Messi et Ronaldo dans la légende du football.

Outre son engagement sans limites sur la pelouse, Hegerberg milite également pour plus d’égalité et de respect envers les footballeuses en particulier et toutes les sportives en général. Pourtant, fin 2017, la fédération norvégienne avait pris une décision historique, en annonçant que les joueuses de la sélection toucheraient le même salaire que leurs homologues masculins. Pas suffisant pour Hegerberg qui va, malgré tout, boycotter l’équipe nationale, à cause, selon elle, « du manque de moyens, d’installations et d’investissements » en faveur des joueuses, notamment dans le championnat norvégien, où près de 80 % des d’entre elles gagnent moins de 10 000 € par an.

Hasard du calendrier : le film documentaire « Les Joueuses », réalisé par Stéphanie Gillard et produit par Julie Gayet, a été présenté, en avant-première, trois jours après le sacre des Lyonnaises. À l’instar des « Yeux dans les Bleus » pour les garçons, lors de la Coupe du monde de foot 98, le long-métrage nous plonge dans le quotidien de l’OL féminin durant la saison 2018-2019. Déjà, à l’époque, les revendications des joueuses appelaient à « changer les mentalités ». Il y est question de quête de « respect » et de « reconnaissance ». L’absence de parité et d’égalité hommes-femmes qui touche la société en général, n’épargne pas le monde du sport. Pis, les disparités y sont encore plus flagrantes, compte tenu des sommes astronomiques qui y transitent. En France, en 2019, le salaire mensuel moyen d’une footballeuse professionnelle était de 2 494 € brut contre 73 000 € chez les hommes !

Autre exemple qui interpelle : le récent contrat de partenariat entre la star norvégienne et l’équipementier NIKE, d’un montant, soi-disant « record », d’un million d’euros sur 10 ans, est à relativiser, si on le compare à celui de Mbappé, qui perçoit 2 à 3 millions d’euros… par an. Certains diront que ce n’est pas comparable, que Mbappé est bien plus célèbre, plus fort, plus technique. Oui, peut-être, et alors ? Hegerberg et ses co-équipières s’entraînent tout aussi durement et aussi longtemps que les hommes, jouent des matchs de 90 minutes, sur un terrain aux dimensions identiques. Et en plus, elles restent moins longtemps au sol après un tacle ou un mauvais coup, ne jouent pas aux pin-up sur les réseaux sociaux et ne s’affichent pas au volant de supercars. Pas de quoi justifier de tels écarts salariaux, vous en conviendrez.

Aux États-Unis, les joueuses de l’équipe féminine de foot quadruple championne du monde et emmenée par la star Megan Rapinoe, sont bien plus populaires que leurs homologues masculins. Devinez qui touche les plus grosses primes ? Les hommes bien sûr, avec l’aval de la justice américaine qui a débouté toutes les requêtes déposées par les joueuses.

Ce serait un raccourci trop facile d’affirmer que le monde du sport (dirigeants, sponsors, fédérations, athlètes masculins, médias) est, depuis très longtemps, un monde d’hommes, de machos, qui n’ont eu de cesse de dévaloriser les performances des athlètes féminines pour mieux se partager les revenus générés par les compétitions. Néanmoins, force est de constater que les mentalités évoluent trop lentement.

Cet été, TF1 a finalement sorti le chéquier pour acquérir les droits de retransmission de la finale masculine de la Ligue des Champions, en espérant que Lyon et/ou le PSG seraient de la partie. Le jour J, la plupart des chaines d’info en continu ont consacré des éditions spéciales dignes d’un mariage princier ou d’une élection papale. On pouvait suivre, minute par minute, les faits et gestes de l’équipe parisienne, jusqu’au coup d’envoi. On connait la suite, hélas… Mais qu’on se rassure, le record d’audience a été battu ce soir-là, par la chaine française.

Quid des filles ? Pas de bouleversement de programme pour elles. C’est sur une chaine payante, Canal+, et une autre de la TNT, W9, qu’elles ont triomphé, avec, là aussi, des records d’audience battus sur les deux antennes. Peut-être que TF1 pensait que les Parisiens allaient avoir plus de chance que les Lyonnaises ? Idem chez France Télévision ?

Au lendemain de leur victoire, le quotidien sportif L’Équipe a préféré consacrer sa Une au cycliste Julian Alaphilippe, qui venait de s’emparer du maillot jaune du Tour de France. L’exploit des Lyonnaises a été mentionné dans un bandeau, en haut de la page. Certains journalistes sportifs ont justifié ce choix éditorial en indiquant que la Grande boucle est bien plus populaire que le football féminin. Raison plus pour mettre nos sportives sur le devant de la scène et les rendre ainsi « populaires ». Et le Tour dure trois semaines, n’est-ce pas ? Donc pas de quoi lui faire de l’ombre, si de temps en temps, on évoque d’autres performances, féminines, qui plus est.

On avait cru que l’engouement suscité durant la dernière Coupe du monde de foot féminin, qui plus est, disputée en France, aurait définitivement placé nos joueuses et joueurs sur un pied d’égalité. On l’avait espéré aussi pour nos handballeuses (doubles championnes du monde) et basketteuses (vice-championnes d’Europe), surfeuses, sprinteuses, volleyeuses, skieuses, nageuses…

Soulignons quand même quelques signes encourageants. Après l’Australie, la Nouvelle Zélande, la Norvège et l’Angleterre, c’est la fédération brésilienne de foot qui vient, tout récemment, d’officialiser l’alignement des primes des joueuses de la Seleção (la sélection brésilienne pour les non-initiés) sur celles de leurs homologues masculins, à l’occasion des rencontres internationales. La pression monte donc au sein de la FFF (Fédération Française de Foot), qui ne peut rester indifférente et doit prouver, au contraire, que la notion « d’égalité » fait bien partie de notre devise nationale. Les joueurs, quant à eux, pourraient jouer la « fraternité », en plaidant la cause des Bleues. Imaginez la une des journaux : « Griezmann, Pogba et les Bleus réclament l’égalité hommes-femmes pour les primes de sélection et menacent de faire grève ». Honnêtement qui s’en émouvrait ?

Quel est le point commun entre les communes de Guilherand-Granges (07), de Chazay-d’Azergues (69), de Besançon (25) de Palombaggia (2A), de Hendaye (64) et de Rians (83) ? Ce pourrait être une liste de destinations pour les vacances d’été. Pourquoi pas ? Après tout, nous n’avons que l’embarras du choix pour profiter de nos belles régions françaises.

Quel est le point commun entre les communes de Guilherand-Granges (07), de Chazay-d’Azergues (69), de Besançon (25) de Palombaggia (2A), de Hendaye (64) et de Rians (83) ? Ce pourrait être une liste de destinations pour les vacances d’été. Pourquoi pas ? Après tout, nous n’avons que l’embarras du choix pour profiter de nos belles régions françaises.

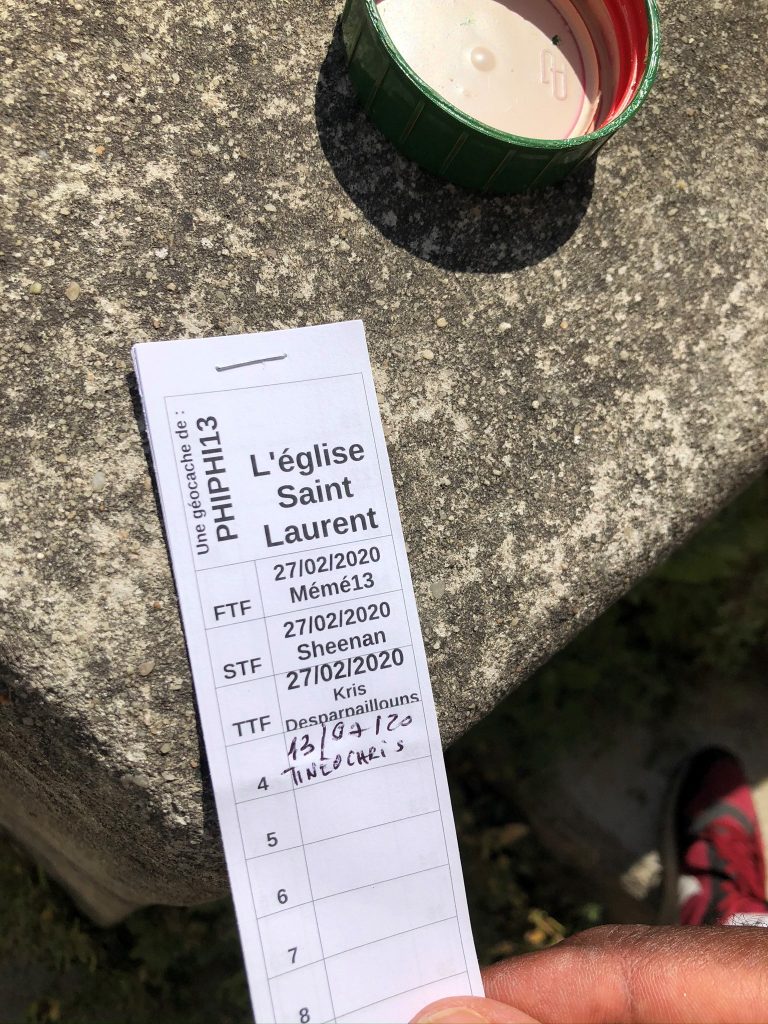

En fait, tous ces lieux, ainsi que beaucoup d’autres, vous permettrons de vous initier au « géocaching » (geocaching en anglais). Ce néologisme (mot nouveau) qui est tiré de « géo » pour « géolocalisation » et « caching » pour « cacher », est un loisir qui consiste à utiliser un GPS pour rechercher ou dissimuler des « caches » (ou géocaches) dans divers endroits à travers le monde.

C’est le 3 mai 2000 qu’a été posée la première cache, par l’américain Dave Ulmer, profitant de l’ouverture au grand public de la technologie GPS. D’ailleurs, de nombreux « événements » (« events ») auraient dû avoir lieu en mai pour fêter les 20 ans du Géocaching, hélas, la COVID 19 en a décidé autrement.

Aujourd’hui, avec un smartphone et une application gratuite (la version Premium coûte 29,99 euros par an), vous avez potentiellement accès à près de 3 000 000 de géocaches disséminées sur la Terre, mais aussi à 2 431 mètres de profondeur, dans l’océan Indien, et même dans la Station Spatiale Internationale !

Le principe est très simple : un géocacheur dissimule la cache qu’il a créée dans une zone appelée « Point Zéro » (PZ) et marque la position sur le GPS. La cache est généralement une boîte qui renferme un « registre » (« logbook ») où le géocacheur-trouveur inscrit son pseudo et la date, attestant ainsi de sa trouvaille, avant de la remettre soigneusement à sa place. On trouve des boites de toutes tailles, de la boîte de comprimés à la boîte à chaussures, en passant par la boîte de cirage. Des boîtes dites « nano » ne dépassent pas la taille d’un bouchon de liège. Certains géocacheurs font preuve de beaucoup d’imagination en fabriquant eux-mêmes leurs boîtes, par exemple, en utilisant une balle de tennis qui sera dissimulée à proximité d’un court. Ou encore une pomme de pin creusée en son centre pour contenir le registre et qui sera ensuite suspendue à un arbre pour créer l’illusion parfaite.

Certains comparent cette activité à une chasse au trésor : que les fans de Cyril Féraud ou du regretté Philippe de Dieuleveult se rassurent. Nul besoin d’hélicoptère pour se déplacer d’une cache à une autre, ni de l’aide des habitants du coin pour vous guider. Au contraire, tout est une question de discrétion. Il y a bien sûr cette sensation de pratiquer une activité « confidentielle » et donc génératrice d’excitation. La plupart des caches sont bien planquées, habituellement au pied d’un arbre ou d’un buisson, dans un mur bordant un chemin de campagne ; d’autres trouveront refuge dans un panneau de signalisation, sous un banc public, ou derrière un poste électrique d’Enedis revisité par « l’art urbain » (street art)

L’objectif du géocacheur, pour ne pas dire l’obsession, c’est de ne pas se faire repérer par les non-initiés, que l’on surnomme les « moldus », en référence à Harry Potter, de peur que le précieux butin ne soit vandalisé ou dérobé. Parfois, un message explicatif est laissé à leur attention afin qu’ils fassent preuve de bienveillance s’ils tombaient par hasard sur une boîte.

Il existe des « multi-caches » pour lesquelles vous devez accumuler les indices, par exemple, en arpentant les rues d’un village pour découvrir son patrimoine. À chaque étape, vous collectez une partie des coordonnées qui vous permettront de localiser la cache finale.

Et même si vous n’êtes pas un grand adepte de la marche à pied, sachez que beaucoup de caches peuvent se faire en mode « drive », c’est-à-dire en combinant déplacements en voiture et petites marches jusqu’à la cache.

Vous l’aurez compris, le géocaching allie activité sportive, visite touristique et perspicacité. Car il arrive parfois de chercher longtemps sans trouver, même à plusieurs. Je vous en parle en connaissance de cause, car mon épouse fait partie des 8 millions d’adeptes du géocaching à travers les 5 continents. Elle a attrapé le virus (inoffensif, celui-là) il y a 3 ans et l’a, peu à peu, transmis au reste de la famille. J’avoue avoir traîné les pieds au début, sans doute parce que je considérais cela comme un passe-temps sans intérêt et limité à un territoire trop restreint à mon goût (nos premières découvertes étaient situées aux alentours de notre domicile).

J’ai vraiment commencé à me prendre au jeu lorsque les destinations devenaient plus lointaines et originales. Il y eut le Doubs, les Pyrénées-Atlantiques, la Savoie, l’Aude, le Jura, le Rhône, le Bas-Rhin, le Pays basque espagnol, et j’en passe… Nous avons aussi expérimenté les circuits de nuit, où les indices ne se repèrent qu’avec une lampe à UV. Plus rassurant quand cela a lieu en ville plutôt qu’en pleine forêt, mais tellement plus excitant !

Quant à mes filles, il ne leur aura pas fallu longtemps pour maîtriser les fondamentaux : l’une gère l’itinéraire en se repérant sur l’appli, tandis que l’autre débusque les caches comme personne. Cette stratégie bien rodée a ainsi permis d’enrichir le palmarès de leur mère qui ne manque jamais de lyrisme et de poésie dans les commentaires qu’elle laisse sur le site web, à l’attention des propriétaires des caches. Avec 1 215 caches trouvées et 112 créées, à l’heure actuelle, sa passion et son inspiration restent intactes.

Certains géocacheurs ultra passionnés sont constamment en alerte et guettent sur leur appli le lancement d’une nouvelle cache pour être le « premier trouveur » (First To Find ou FTF). D’autres se consoleront d’être deuxième ou troisième.

Maintenant que le décor est planté, vous n’avez plus qu’à vous lancer… Quelle que soit votre destination de vacances, en France ou à l’étranger, il y aura toujours une cache à proximité. Que vous soyez simple randonneur du dimanche ou baroudeur, vous trouverez forcément les parcours qui vous conviendront. Il existe à Marseille une multi de 15 caches, sur le thème de l’obélisque de Castellane, partant de l’avenue du Prado et se terminant sur le boulevard Michelet. Vous n’aurez plus qu’à faire trempette, à l’arrivée, en guise de récompense. Sinon, vous pouvez tenter celle du GR20, en Corse, à condition d’être bien préparé. Plus accessible : les ruines du château de Crussol, sur les hauteurs de Guillerand-Granges, près de Valence. Le point de vue sur la Vallée du Rhône est magnifique et une douzaine de caches vous attendent tout autour du site.

Alors, maintenant que vous avez téléchargé l’appli, quel pseudo allez-vous choisir ?